INTRODUÇAO E EPIDEMIOLOGIA

Sabemos que 18 em cada 100 brasileiros sao dependentes de bebida alcoólica(39). Pesquisas recentes mostram que o hábito de beber entre crianças e adolescentes nao pára de crescer. O uso precoce do álcool, como vem ocorrendo entre adolescentes (média de 13 anos de idade)(35), antecipa os riscos graves à saúde: hepatite alcoólica, gastrite, síndrome de má absorçao, hipertensao arterial, acidentes vasculares, cardiopatias (aumento do ventrículo esquerdo com cardiomiopatias), diferentes tipos de câncer (esôfago, boca, garganta, cordas vocais, de mama nas mulheres e o risco de câncer no intestino), pancreatite e polineurite alcoólica (dor, formigamento e caibras nos membros inferiores)(39). É importante destacar que no caso das mulheres essas manifestaçoes sao mais precoces.

ALCOOL vs. DIREÇAO DE VEICULOS

A ingestao de bebida alcoólica, mesmo em pequena quantidade, compromete a capacidade de dirigir veículos. Sabemos que certas habilidades para dirigir, como o manejo do volante ao mesmo tempo em que se presta atençao ao tráfego, podem ser prejudicadas por pequenas concentraçoes de álcool no sangue. É importante frisar que 75% dos acidentes fatais de trânsito, muitos deles com mortes (aproximadamente 29 mil/ano), e seqüelas de deficiências múltiplas têm como causa o álcool, conforme os dados da Associaçao Brasileira de Estudos do Alcool e Outras Drogas (ABEAD)(4). No último triênio, foram gastos cerca de R$ 310 milhoes relativos a internaçoes decorrentes do uso abusivo e da dependência do álcool, conforme dados do Ministério da Saúde (MS)(21).

ALCOOL vs. GRAVIDEZ

O uso de álcool na gravidez pode causar doenças no recém-nascido (RN) e na criança. A síndrome fetal alcoólica (SFA) é a mais grave delas, acarretando déficit intelectual, problemas de aprendizado e transtornos de comportamento nas crianças pelo resto da vida(40). Os RNs com SFA apresentam ainda sinais de irritaçao, mamam e dormem pouco, têm tremores (sintomas que lembram a síndrome de abstinência), assim como podem apresentar anormalidades físicas (malformaçoes congênitas), retardo mental, problemas de comportamento e desordens neurológicas e psicomotoras.

INTERAÇOES MEDICAMENTOSAS

O álcool reage negativamente com várias substâncias. Citamos algumas dessas interaçoes negativas:

- os medicamentos antialérgicos do grupo dos antihistamínicos têm o efeito de sonolência potencializado pelo álcool, tornando a direçao e a operaçao de máquinas e veículos ainda mais perigosas;

- o acetaminofeno em associaçao com o álcool pode aumentar a toxicidade hepática de ambas as drogas.

Em suma, o uso de álcool por crianças e adolescentes, além dos prejuízos à saúde física, os expoe às mais variadas situaçoes de risco, já que a substância tem como efeito a diminuiçao do “limiar de censura” que, somada à onipotência pubertária e ao sentimento de indestrutibilidade e invulnerabilidade nessa fase, faz com que muitas vezes suas vidas sejam interrompidas ou prejudicadas pelo uso dessa substância.

CAMPANHA

O Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), preocupado com o aumento do uso/abuso de álcool por crianças e adolescentes, encaminha o presente documento – dirigido a todos os pediatras – como proposta inicial para grande campanha envolvendo todos os departamentos da SBP, outras instituiçoes governamentais e as nao-governamentais (públicas e privadas).

A campanha, que será lançada em 2008 como uma das metas da atual diretoria da SBP, envolverá todos os membros dos comitês estaduais de adolescência e trará contribuiçoes de profissionais de reconhecido saber na área, tratando nao só das questoes de prevençao, como também de apoio a estratégias que possam coibir o uso do álcool, como fiscalizaçao maior no trânsito; restriçao de propaganda de álcool; aumento da taxaçao; restriçao de veiculaçao de imagens de personalidades públicas bebendo; advertência sobre os riscos do álcool; campanhas à populaçao; divulgaçao de dados estatísticos; proibiçao de patrocínio em eventos esportivos e culturais; reduçao do teor alcoólico nas bebidas; e proibiçao de venda para menores de 18 anos.

Salientamos a importância do pediatra na prevençao do uso de drogas, incluindo o álcool. Os pediatras, ao iniciarem esse trabalho em idade pré-púbere na qual as crianças escutam mais os adultos, podem com as suas informaçoes mudar o rumo da vida de muitos adolescentes. Os pais sempre recorrem aos pediatras, nao só em questoes envolvendo as práticas curativas e preventivas da especialidade, mas também solicitando ajuda no que diz respeito a atitudes, à educaçao e à formaçao de seus filhos. Durante as consultas pediátricas os pais se mostram mais receptivos e, nesse momento, desponta o importante papel do pediatra nas práticas educativas e preventivas.

MECANISMO DE AÇAO

O álcool é um composto orgânico em que um átomo de hidrogênio é substituído por um grupo hidroxila. O etanol é o álcool mais conhecido, sendo obtido por meio da fermentaçao ou da destilaçao da glicose presente em cereais, raízes e frutas. As bebidas fermentadas possuem teor de álcool menor em relaçao às destiladas(41).

O etanol é um depressor cerebral com açao hipnótica, dose-dependente, que age diretamente em diversos órgaos como fígado, coraçao, vasos sangüíneos e parede do estômago. Difunde-se pelos líquidos, alterando a funçao protéica. O consumo elevado da droga pode resultar na diminuiçao da funçao da bomba Na/K-ATPase no transporte de elétrons, prejudicando assim a conduçao elétrica. Alguns fatores favorecem a absorçao mais rápida do álcool, como presença de alimentos no estômago, consumo de bebidas frisantes e estresse(41).

O álcool exerce os seus efeitos no sistema nervoso central (SNC) por meio da interaçao com os neurotransmissores cerebrais inibitórios, sendo mais conhecida a potencializaçao do efeito do ácido gama-aminobutírico (GABA) por um mecanismo ainda nao bem esclarecido, mas independente do receptor benzodiazepínico(41). Quando o GABA se acopla ao seu receptor, promove a abertura dos canais de cloro e a passagem desse íon para o meio intracelular, o que estimula a hiperpolarizaçao neuronal(41). Baixas concentraçoes de etanol podem facilitar a inibiçao do GABA e exercer um efeito estimulante transitório(41).

O etanol também afeta o glutamato, um neurotransmissor excitatório que guarda relaçao com a memória e a cogniçao, alterando a açao sináptica do mesmo através do bloqueio dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) e reduzindo a sua açao nas células hipocampais(41). Concentraçoes de álcool em torno de 25mM inibem a passagem de cálcio por meio dos canais iônicos e reduzem a liberaçao dos neurotransmissores excitatórios(11).

A metabolizaçao do álcool sofre influência de fatores genéticos e ambientais. Os componentes genéticos podem responder por 50% da variaçao do nível de resposta aos efeitos do álcool, determinados pelos polimorfismos dos sistemas enzimáticos. Indivíduos com o genótipo ADH-1 B 1/2 têm maior risco de apresentar desordens associadas ao consumo da droga(11).

A idade é outro fator que interfere no mecanismo de açao do álcool. Estudos em modelos animais demonstram que ratos adolescentes possuem menor sensibilidade aos efeitos agudos do álcool em relaçao aos adultos(33). Esse fato sugere que indivíduos mais jovens podem desenvolver respostas adaptativas mais rápidas de tolerância à droga por mecanismos ainda nao bem conhecidos O que seria um fator de proteçao para os indivíduos mais jovens acaba por favorecer o maior consumo da droga, podendo contribuir para acidentes e violência e, no futuro, maior risco de dependências física e psicológica.

A metabolizaçao do álcool parece sofrer a influência do gênero. York et al.(43), avaliando o pico de concentraçao sangüínea de álcool após o consumo, ajustando-se as doses em ambos os sexos, relataram que as mulheres apresentam menor pico de concentraçao plasmática da droga em relaçao aos homens, o que sugere maior eliminaçao da droga no sexo feminino.

O consumo de álcool pela gestante pode favorecer a teratogênese e a alteraçao da regulaçao da funçao circadiana dos neurônios que secretam β-endorfinas(12). Esse fato pode justificar a presença de alguns transtornos em indivíduos submetidos à exposiçao alcoólica no período pré-natal, como distúrbios do sono, déficit de atençao, hiperatividade e ansiedade(7).

Um estudo de coorte realizado na Austrália mostrou que filhos de gestantes que consumiram três ou mais copos de bebidas alcoólicas apresentaram risco 3,29 vezes maior de desenvolver desordens relacionadas ao uso de álcool na vida adulta(1). Isso sugere que a exposiçao fetal ao álcool, em particular no início da gestaçao, pode favorecer problemas futuros.

FATORES DE RISCO vs. FATORES DE PROTEÇAO

O uso de álcool na adolescência está quase sempre associado a comportamentos de risco, aumentando a chance do envolvimento em acidentes de trânsito, violências estrutural e sexual, uso de outras drogas e formaçao de gangues. Portanto, o consumo de álcool por adolescentes está fortemente associado a risco de morte violenta, a mau desempenho escolar, a dificuldades de aprendizado, a prejuízos no desenvolvimento e na estruturaçao das habilidades emocionais, cognitivas e comportamentais do jovem(2,23).

O uso/abuso de qualquer substância psicoativa é multifatorial, envolvendo características biológicas, psicológicas, comportamentais, familiares e sociais. A análise dos motivos alegados para a experimentaçao do álcool estabelece que os fatores externos assumem um papel muito importante para o uso freqüente. Os fatores mais associados ao abuso e à dependência, entretanto, se referem a situaçoes próprias do indivíduo(2).

Vários estudos enfatizam tanto os fatores de risco como os protetores relacionados ao uso de drogas, entretanto a grande maioria discute sob a óptica da compreensao dos fatores de risco, quase sempre ignorando os fatores protetores(8,23,28). Fatores de risco e protetores, embora nao determinantes, caracterizam situaçoes que aumentam ou diminuem a probabilidade de evoluçao do uso para dependência e/ou abuso.

De acordo com a Organizaçao Mundial da Saúde (OMS), cinco fatores propiciam o abuso de substâncias:

- falta de informaçao sobre o problema;

- dificuldade de inserçao no meio familiar e no trabalho;

- insatisfaçao com a qualidade de vida;

- problemas de saúde;

- facilidade de acesso às substâncias(2, 20).

Entre os motivos alegados para o uso, podese destacar curiosidade; necessidade de pertencer a determinado grupo, diminuir inibiçoes, adquirir coragem, tratar problemas médicos, relaxar para lidar com problemas; rituais religiosos e obtençao de prazer(2,28).

As pesquisas têm mostrado que há muitos fatores de risco para o abuso de substâncias, cada um com impacto distinto, dependendo da fase do desenvolvimento psicossocial. No entanto, alguns autores acreditam que os fatores familiares sao cruciais, já que a família é a base da estruturaçao do psiquismo do ser humano(17).

Didaticamente, podemos caracterizar como fatores de risco familiares o ambiente doméstico caótico (pais abusadores de alguma substância e enfermidade mental); a paternidade nao-participante, especialmente com filhos de temperamento difícil e problemas de conduta; e, por fim, falta de vínculo afetivo com a criança e com o adolescente(24,29,32).

Além dos fatores familiares, há fatores de risco ligados à escola e/ou comunidade, como timidez e/ou agressividade na escola; baixo desempenho escolar; dificuldade com as relaçoes sociais; ingresso em grupos de comportamento inadequado; percepçao de aprovaçao de uso de substâncias psicoativas pelo ambiente escolar e social e pelos companheiros, além de facilidade de acesso(24,29,32).

Como fatores protetores destacamos a família bem estruturada, com fortes laços afetivos; a participaçao efetiva dos pais na vida dos filhos, determinando regras claras de conduta no núcleo familiar (o que propicia o desenvolvimento de recursos internos diante das frustraçoes); o rendimento escolar satisfatório; as relaçoes com outros núcleos da comunidade como igreja, açoes cívicas, grupos desportivos, recolhimento de donativos, entre outros; a adoçao de normas convencionais a respeito de uso de substâncias.

Segundo Blum(9), a estruturaçao da chamada resiliência relativa aos fatores protetores está intimamente ligada à prevençao. Uma vez conhecido o que expoe um indivíduo ou um grupo a situaçoes do chamado risco para determinado evento negativo e quando se sabe quais fatores podem reduzir tais eventos, é possível buscar estratégias que dirimam esse risco(9).

O modelo de desenvolvimento social é baseado na criaçao de habilidades para a vida, mas reconhece a necessidade da participaçao do ambiente que cerca o indivíduo, como a escola, a família e a comunidade, provendo-as com reforços de cada unidade e valorizando a aquisiçao de novas aptidoes.

REFERENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOOLICAS ENTRE ADOLESCENTES NO BRASIL

Sao inúmeras as limitaçoes, controvérsias e dificuldades que envolvem a definiçao de padrao de consumo de álcool. Esse, pela complexidade de fatores envolvidos, deve ser avaliado dentro de diversos contextos biológicos, psicológicos, sociais, ambientais, antropológicos, legais e culturais. Nos protocolos de pesquisa considera-se volume, tipo de bebida, teor alcoólico, freqüência (diária, semanal, mensal e anual), variabilidade de consumo, idade de início, entre outras situaçoes como regionalizaçao e sazonalidade. A individualidade deve ser considerada: condiçoes de saúde e doença, utilizaçao de medicamentos, peso, sexo, gravidez, metabolismo, desenvolvimento de tolerância/dependência relacionado ao uso do álcool, etnia e hereditariedade(23). Mesmo assim os dados nao sao confiáveis. Menos ainda na populaçao que se encontra em pleno desenvolvimento, com labilidades física, emocional e mental, situaçoes típicas da adolescência. Deve-se, portanto, reforçar que padroes de uso de substâncias tóxicas habitualmente utilizados para adultos nao podem ser aplicados a adolescentes(42).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) regulamenta o tema, incluindo a proibiçao de compra, venda, transporte guarda e consumo de álcool e tabaco para a faixa etária até 18 anos. Portanto, para adolescentes o álcool é sempre droga ilícita(13,31,35).

Referenciar consumo de álcool, por outro lado, auxilia a monitorar o comportamento dos jovens em relaçao à bebida, rastreando os transtornos relacionados (agudos/crônicos e físicos/mentais) e/ou prejuízo social. Porém, é preciso enfatizar que nada substitui a avaliaçao médica para confirmaçao diagnóstica e orientaçao terapêutica de uso, uso nocivo, abuso e dependência de álcool(3).

No Brasil, com esse monitoramento, observase que a idade inicial de consumo atualmente está na faixa de 10,1 anos de idade. Esse dado indica a precocidade do início de consumo. Crianças em situaçao de risco social, moradoras de rua, sem contato familiar ou que abandonaram a escola apresentam risco maior de uso freqüente de álcool(30).

Em uma sociedade de consumo, a indústria disponibiliza para os jovens bebidas de baixo custo, inúmeros pontos de venda, com teor alcoólico e sabores camuflados, caracterizando o gosto adocicado e o apelo de mídia sofisticado. Inúmeros sao os produtos:

alcopops (bebidas carbonatadas que prometem baixo teor alcoólico), compostos de suco de frutas com álcool (simulando o sabor para mais doce),

coolers de vinho, os ice misturados principalmente com vodca. As cervejas, associadas ao esporte e ao sexo, têm apelo mais forte entre adolescentes mais velhos. Estao em moda ainda os “energéticos” que prometem o prolongamento da vigília. Esses, contendo altos teores de cafeína, nos rótulos “advertem” para nao associá-los ao álcool(37).

Nas ruas, em grupos, para nao caracterizar uso de álcool, é cena comum em finais de semana, de forma anedótica, o consumo dos “tuboes”. Em embalagens de politereftalato de etileno (pet), refrigerantes de dois litros tipo cola (cafeína) muitas vezes

light ou

diet (fenilalanina) sao misturados com aguardentes ou outros destilados com alto teor alcoólico.

Há também regioes com marcada sazonalidade. Bebidas do “tempo frio” no sul do Brasil, os quentoes de vinho e, mais a sudeste, os quentoes de pinga (aguardente ou vinho misturados com frutas ou raízes/condimentos aromáticos servidos quentes no inverno) sao consumidos inclusive no ambiente familiar.

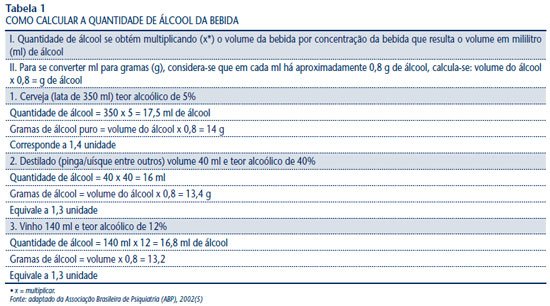

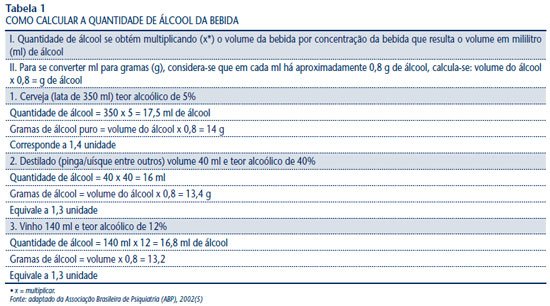

Para fins laboratoriais toxicológicos, define-se como dose ou unidade padrao de bebida alcoólica o volume de qualquer bebida que contenha 10 ml de álcool puro (Tabela 1)(16).

Outra questao é a alcoolemia (concentraçao de álcool na corrente sangüínea). A coleta do sangue para exames deve ser realizada em até uma hora após o consumo. Deve-se enfatizar que a alcoolemia depende da quantidade ingerida por hora, acrescida de outros fatores como diferenças individuais metabólicas, étnicas, sexuais, ponderais e etárias, além das condiçoes orgânicas, mentais, emocionais e alimentares.

No organismo em desenvolvimento (adolescência), mais suscetível a agravos, riscos clínicos e psicológicos sao maiores devido à menor massa muscular, à labilidade dos tecidos em crescimento/amadurecimento e ao comportamento próprio da idade. Adolescentes do sexo feminino, com menor massa muscular, estresse hormonal e menor quantidade de enzimas, resistem menos ao uso do álcool.

De forma simplificada e nao considerando muitos dos fatores mencionados anteriormente, a alcoolemia após uma hora pode ser calculada. Para adultos, por lei, o limite de alcoolemia é de 0,57g por litro de sangue.

K = 0,7 para homens em jejum; K = 0,6 para mulheres em jejum.

A alcoolemia após uma hora em homens adultos, em jejum, com 60kg é de 0,27g; com 70kg, de 0,22g; e com 80kg, de 0,19g.

Na Figura 1 sao apresentadas algumas bebidas alcoólicas mais consumidas no momento, que têm equivalência aproximada em teor alcoólico.

Figura 1 – Bebidas alcoólicas com equivalência aproximada em teor alcoólico

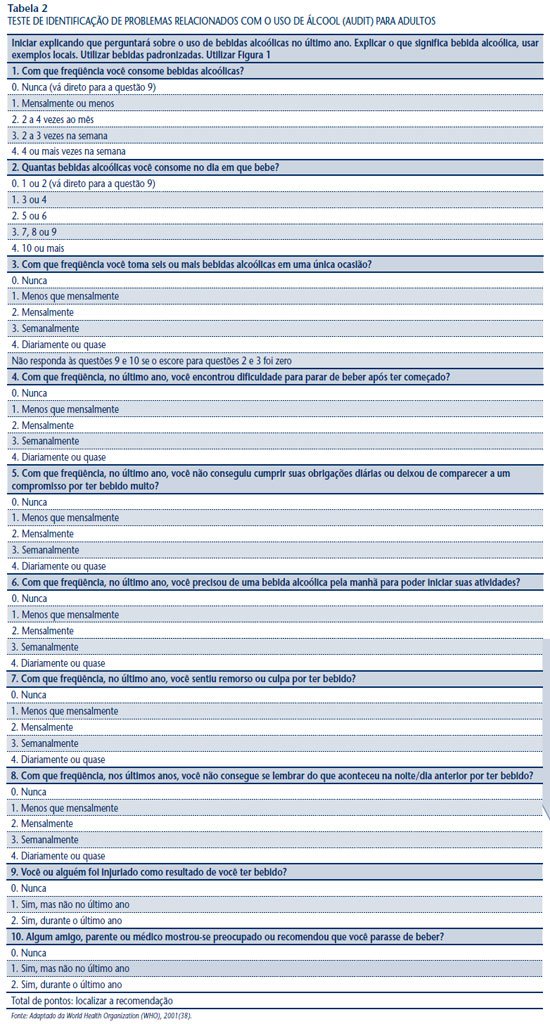

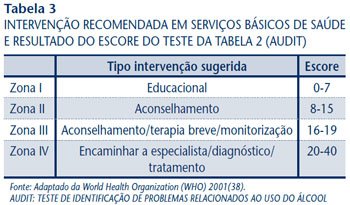

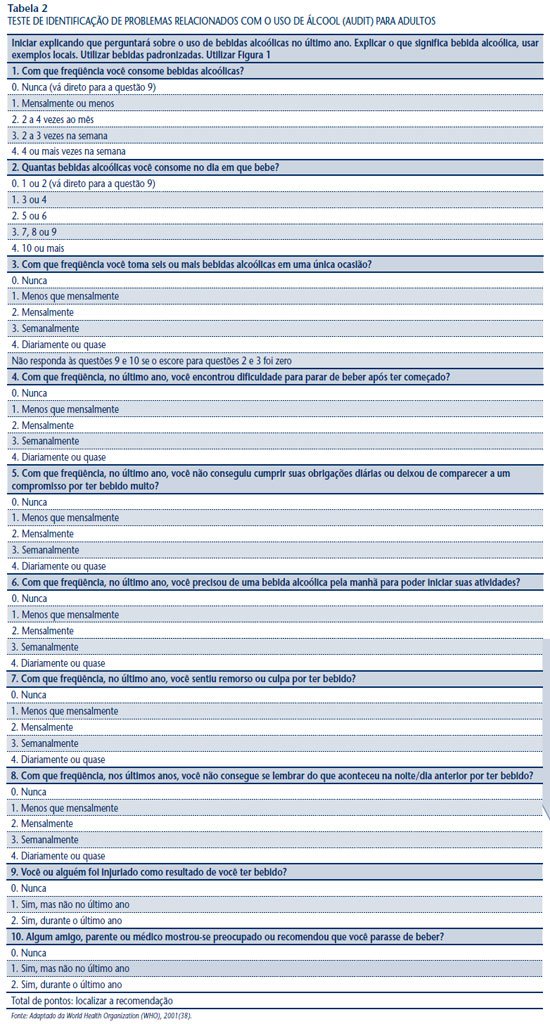

Alguns questionários sao usados nos serviços de atençao primária, como métodos de rastreamento para transtornos decorrentes do uso de álcool (uso nocivo e dependência do álcool). O teste de identificaçao de problemas relacionados ao uso de álcool (AUDIT) da OMS(38), em adultos, testado e revalidado em alguns paises de língua espanhola, é de rápida aplicaçao. A aplicaçao do AUDIT tem como objetivo indicar a intervençao apropriada. Esse teste foi padronizado para a utilizaçao em adultos e nao foi testado ou revalidado para adolescentes.

Adolescentes que consomem álcool, devido às suas características e aos riscos envolvidos, que independem da dose, devem sempre ter acompanhamento de profissionais de saúde, pois o teste de rastreamento apenas auxiliará na indicaçao do tipo de intervençao, já que nao existem níveis seguros de drogas para qualquer faixa etária (Tabela 2).

As recomendaçoes devem ser analisadas com critério, principalmente entre adolescentes, já que esses questionários ainda nao foram validados para essa faixa etária, bem como nos casos em que nao há consistência entre os dados e a clínica. Muitas vezes, por medo, as respostas podem ser omitidas e as questoes que envolvem respostas positivas para dependência (4,5ou6) e/ou problemas referentes ao álcool (9e10) devem ser revistas com cuidado (Tabela 3).

MANIFESTAÇOES CLINICAS DA INTOXICAÇAO AGUDA POR ALCOOL

A intoxicaçao aguda caracteriza-se pelo consumo de uma ou mais substâncias em quantidade suficiente para produzir mudanças no funcionamento normal do indivíduo, incluindo alteraçoes comportamentais mal-adaptativas, sinais de comprometimento neurológico e ausência de outros diagnósticos e condiçoes(15). Essa condiçao coloca o jovem em maior vulnerabilidade para acidentes de trânsito, violência física, suicídios e homicídios, entre outras intercorrências.

O quadro clínico pode variar de leve embriaguez à intoxicaçao grave, levando a coma, depressao respiratória e morte conseqüente aparada respiratória ou aspiraçao de vômito(4,26). O comportamento e o afeto podem estar comprometidos de forma variável, apresentando desde um estado de excitaçao, alegria, impulsividade, irritabilidade até agressividade, depressao e ideaçao suicida(18). Alguns indivíduos apresentam humor instável, alternando crises de choro e risos(15). O prejuízo das funçoes mentais pode ser evidenciado pela lentificaçao do pensamento e pela menor capacidade de concentraçao, do raciocínio, da atençao e do julgamento(15,18,19,27). Também estao presentes alteraçoes psicomotoras como fala arrastada, incoordenaçao motora e ataxia(18,27).

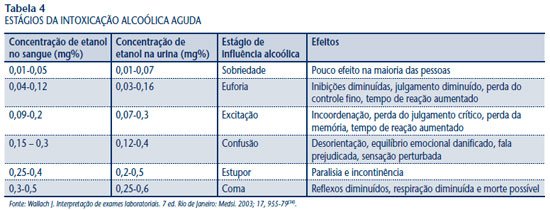

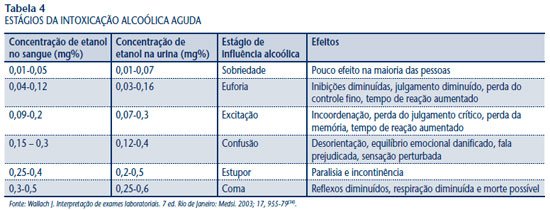

As manifestaçoes clínicas na intoxicaçao aguda por álcool variam conforme o nível de concentraçao alcoólica no sangue (alcoolemia), que indica a concentraçao de etanol no SNC. Os fatores que podem interferir na alcoolemia incluem velocidade de ingestao, consumo prévio de alimentos, fatores ambientais e desenvolvimento de tolerância ao álcool(19).

Os sintomas comumente encontrados nos diferentes níveis de álcool no sangue e na urina podem ser vistos na Tabela 4.

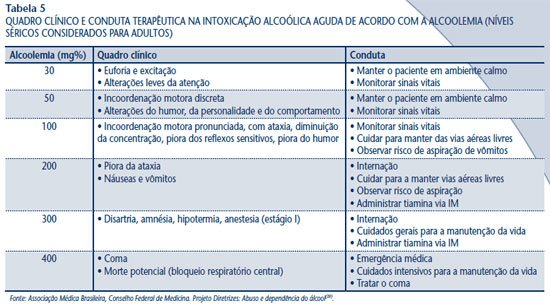

A gravidade da intoxicaçao aguda pelo etanol está diretamente relacionada com o seu nível sérico, e a conduta terapêutica depende da gravidade do quadro clínico (Tabela 5).

As medidas gerais que devem ser adotadas nos casos de intoxicaçao alcoólica aguda sao:

- confirmar a ingestao aguda;

- manter o paciente em ambiente calmo, protegido;

- avaliar lesoes traumáticas associadas;

- manter o paciente em decúbito lateral para evitar a aspiraçao de secreçoes;

- manter o paciente aquecido;

- avaliar periodicamente os sinais vitais e intervir conforme a necessidade;

- manter a permeabilidade das vias aéreas; aspiraçao. Nao há indicaçao para uso de carvao ativado, pois o etanol nao é bem absorvido por ele.

Tratamento medicamentoso e cuidados intensivos:

- hidrataçao parenteral para a reposiçao das perdas líquidas e controle da hipotensao;

- uso de drogas vasoativas, caso ocorra persistência de hipotensao grave ou choque;

- correçao de distúrbios eletrolíticos quando necessário;

- correçao da acidose metabólica com hidrataçao e, se necessário, bicarbonato de sódio, de acordo com a gasometria;

- ventilaçao assistida na ocorrência de insuficiência respiratória;

- tratamento da hipoglicemia com infusao contínua de glicose até o controle da glicemia;

- protetores da mucosa gástrica;

- tiamina 100 mg, intramuscular (IM) – acelera a transformaçao de piruvato em acetilcoenzima A, reduzindo a acidose láctica -, ainda antes da administraçao de glicose se essa for necessária por hipoglicemia;

- nos casos de intensa agitaçao e/ou agressividade do paciente, está indicado o uso de benzodiazepínicos (clordiazepóxido ou diazepam), com muita cautela, pois esses potencializam a açao depressorano SNC causada pelo álcool;

- na ocorrência de crises convulsivas, está indicado o uso de diazepam, via endovenosa (EV) – com cautela para nao aumentar a depressao do SNC e da respiraçao – e avaliaçao de distúrbios metabólicos, infecçoes do SNC ou traumas;

- o tratamento do coma, voltado principalmente para a manutençao das funçoes vitais e para a correçao dos distúrbios metabólicos, deve ser idealmente realizado em unidade de terapia intensiva (UTI), pois essa é uma condiçao que apresenta risco imediato de morte.

PREVENÇAO COMO POSSIBILIDADE DE INTERVENÇAO

A questao das drogas lícitas e ilícitas deve ser tratada como problema de saúde pública e ser integrada às políticas governamentais vigentes. As estratégias de prevençao dos diversos agravos que acometem os adolescentes devem constar dos programas de saúde pública adotados pelas três esferas de governo (municipal, estadual e federal).

A viabilizaçao dos programas de prevençao está diretamente vinculada à participaçao das famílias e seus filhos (promovendo o protagonismo infanto-juvenil) em todas as etapas do trabalho proposto.

Vale ressaltar que os conceitos de prevençao e promoçao de saúde muitas vezes se confundem na prevençao. O foco sao as modificaçoes do comportamento individual e a reduçao dos fatores de risco, configurando o modelo de intervençao biomédico. Na promoçao da saúde a estratégia é a da mediaçao entre as pessoas e seu ambiente(10). Essas duas abordagens se complementam e possibilitam, no caso da droga lícita (o álcool), o benefício das medidas propostas por ambas as estratégias de intervençao.

O adolescente, pelas características próprias da fase (impulsividade, curiosidade, busca da identidade adulta diferenciando-se dos pais, o apoio e a pressao do grupo de pares), pode ser levado a se expor a situaçoes de risco pessoal e social, como o uso abusivo do álcool.

Para a prevençao desse evento sao poucas as intervençoes existentes, o que favorece a eficácia das campanhas publicitárias que, diariamente ecom muita competência, “bombardeiam” a sociedade com mensagens explícitas do consumo de álcool ligado ao sucesso, ao erotismo, à condiçao de se dar bem na vida.

Na prevençao primária a divulgaçao de informaçoes é o meio mais conhecido e utilizado, nao usando o amedrontamento e sim a “valorizaçao da vida” como eixo central. Apesar de ser fundamental o conhecimento, ele nao é capaz de, por si só, mudar o comportamento dos adolescentes. Para tanto, têm sido usados outros modelos de prevençao primária, como fortalecimento de atitudes saudáveis, promoçao de atividades esportivas e culturais, modificaçao do ambiente e sensibilizaçao de líderes juvenis com o objetivo de que se tornem multiplicadores junto a seus pares.

As prevençoes secundária e terciária envolvem orientaçao familiar no tratamento e reinserçao dos adolescentes dependentes do álcool no seu meio familiar, educacional e social(22).

A inexistência de uma política pública integrada contribui para a precariedade das açoes e propostas visando à implementaçao de medidas preventivas. Mesmo assim têm sido verificadas iniciativas dos setores da saúde e da educaçao que ainda nao conseguiram mudar o quadro epidemiológico no país relativo ao problema em questao.

Promover a criaçao de redes de apoio, intensificar a atençao integral à saúde do adolescente e insistir na valorizaçao da vida podem ser os diferenciais para a prevençao de uso e abuso do álcool pelos adolescentes.

Figura 1 – Bebidas alcoólicas com equivalência aproximada em teor alcoólico

Figura 1 – Bebidas alcoólicas com equivalência aproximada em teor alcoólico